音程とは音と音との距離

高校時代の恩師が、指導中に音程の話になって、「3度の音はハモらないと話にならない」とか「長2度の音に慣れないと~」とか言われることがありました。

自分は、ただただ何となく聞き流す程度で、実際のところこの用語の意味が分かっていませんでした。

ブログを作成するに当たって、改めて音程とは何ぞや と学び直してみました。

音程とは、音と音との距離を表すもの であります。

その単位は度数で表されます。

それでは見ていきましょう。

音の度数① 完全1度、完全8度

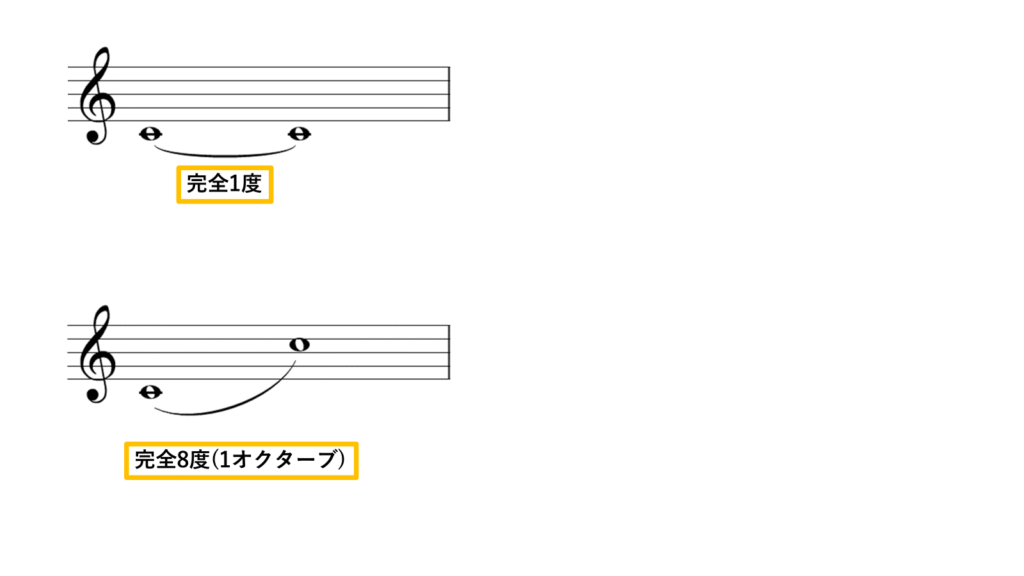

基準の音と同じで、完全に一致する音程を「完全1度」と言います。

基準の音から、1オクターブ離れた音程を「完全8度」と言います。

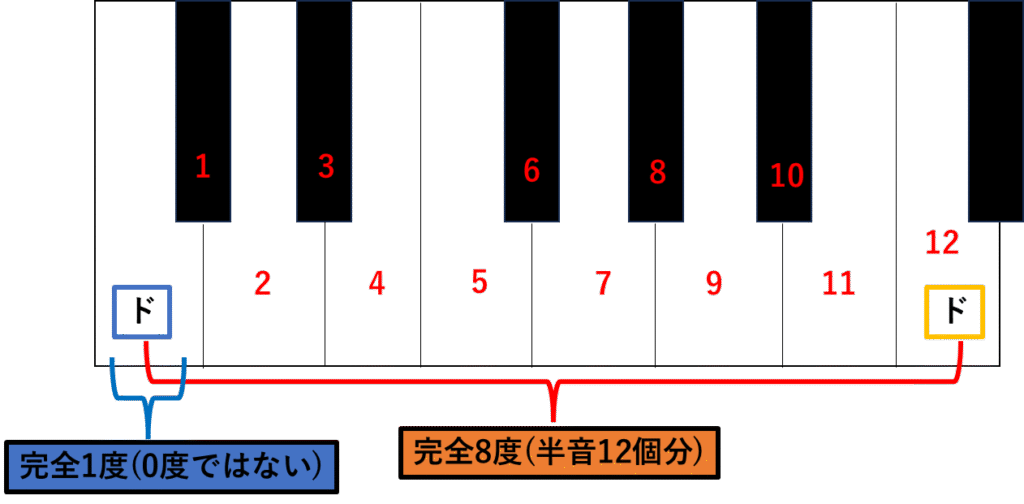

鍵盤で表すと以下になります。

完全1度は同音なので、もちろんとても交じり合います。これを協和すると言います。

その次に協和するのが、1オクターブ離れた音である完全8度の音程です。

音の度数② 完全5度、完全4度

ここまではすぐにわかりますが、ここからが重要になってきます。

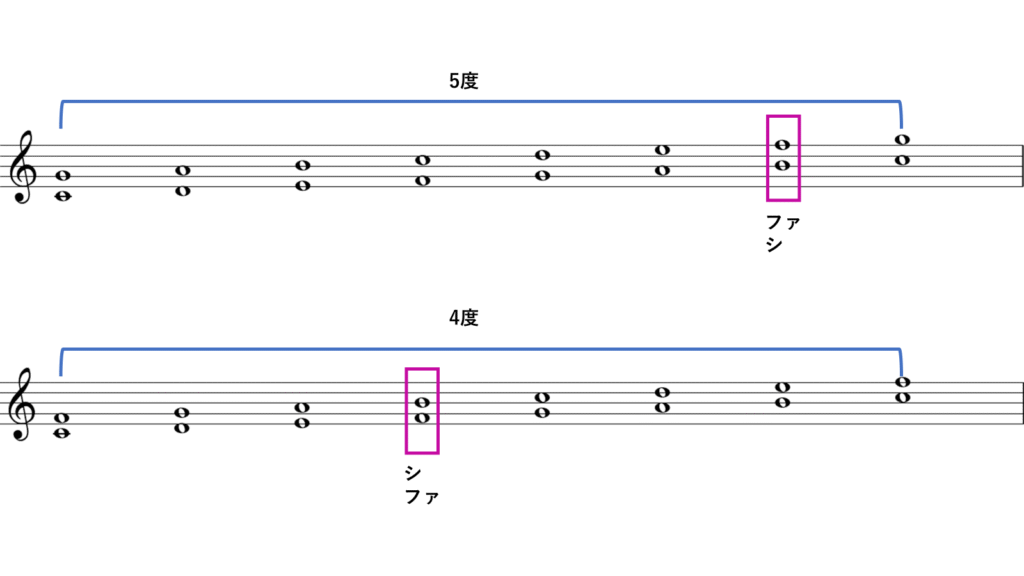

4度、5度ともに相性の良い、明るい響きになっています。

ただし、紫色で囲まれた音「シとファ」「ファとシ」については他の響きと異なります。

キーボードがある人は引いてみてください。

なんだか不穏な音がしませんでしたか?

この不穏な音以外の4度、5度の組み合わせを完全4度、完全5度といいます。

またの名を完全協和音程といいます。

音の度数➂ 増音程

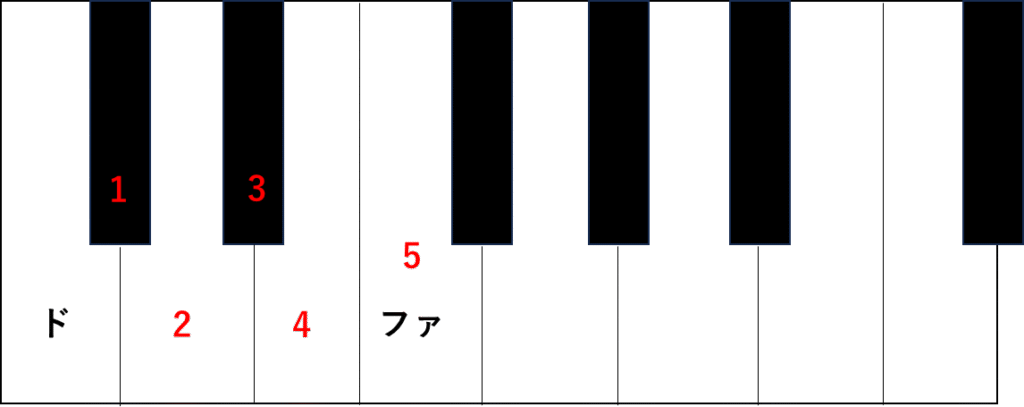

ここで先ほどの不穏な音程についてですが、「ファとシ」の関係を鍵盤で考えます。

「ファとシ」以外の音程は、例として「ドとファ」の関係のように半音5個分の差になります。

しかし、「ファとシ」は半音が6個になっています。

つまり、半音が一つ多いです。

半音が一つ増えている音程なので、「増音程」と呼ばれています。

この場合は、4度でかつ半音一つ増えている音程なので、

増4度と呼びます。

まとめ

今回は1度、8度、5度、4度の音程を見てきました。

分かっているようで、分かっていない音程の仕組みについて再認識することができましたでしょうか?

ブログを作っている私が一番、再認識しています(笑)

引き続き、音程について理解を深めていきましょう。

そうすれば、なんとなく見てた曲の楽譜の見方が変わること間違いなしです!

コメント